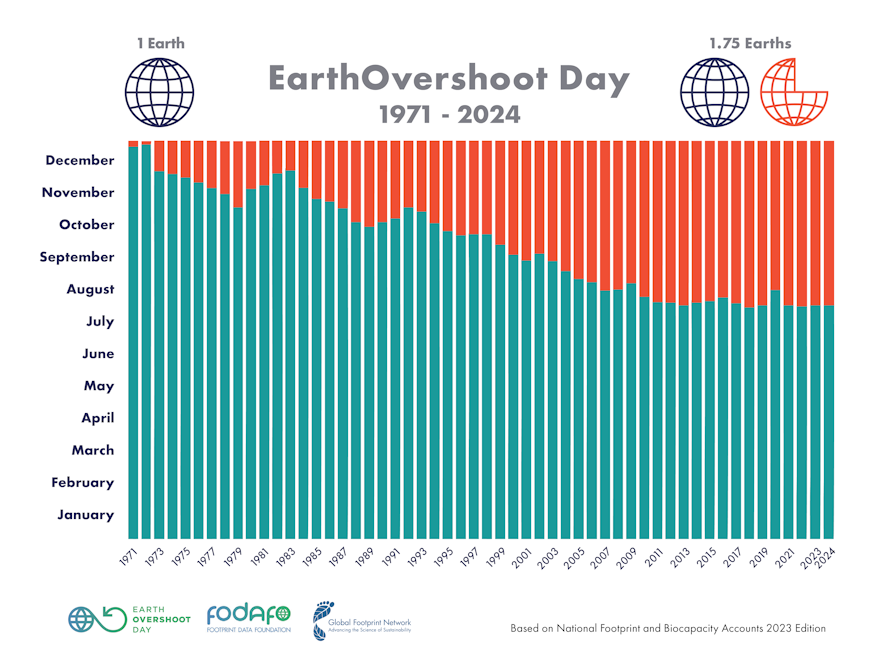

Das Global Footprint Network berechnet den Erdüberlastungstag für das Jahr 2024 auf den 1. August. An diesem Tag hat die Menschheit die globalen Ressourcen, die ihr für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften in einem Jahr eigentlich zur Verfügung stehen, aufgebraucht. Den Rest des Jahres leben wir sozusagen „auf Pump“, wobei hier die Zukunft „angepumpt“ wird, und zwar ungefragt. Anders ausgedrückt benötigen wir für unsere gegenwärtige Art zu Leben und zu Wirtschaften 1,7 Erden – wir haben jedoch nur eine. Und schlimmer noch: Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie in Deutschland wären drei Erden nötig.

Schaut man sich die Entwicklung des Datums des jährlichen Overshoot Days an, so stellt man einerseits fest, dass wir seit Ende der 1960er Jahre über unsere Verhältnisse leben.

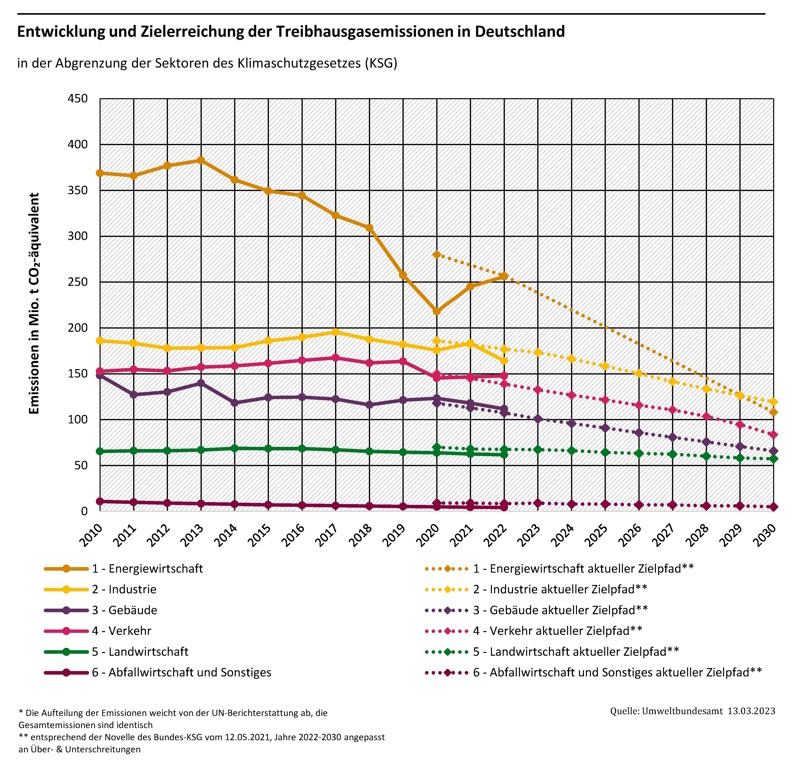

Datum des Earth Overshoot Day 1972 bis 2024. Andererseits zeigt sich, dass seit etwa 10 Jahren der Erdüberlastungstag ungefähr auf Anfang August datiert und somit auf hohem Niveau stagniert. Ergeben sich die Fragen, wo die Ursachen dafür liegen und ob das eine Trendwende sein könnte.

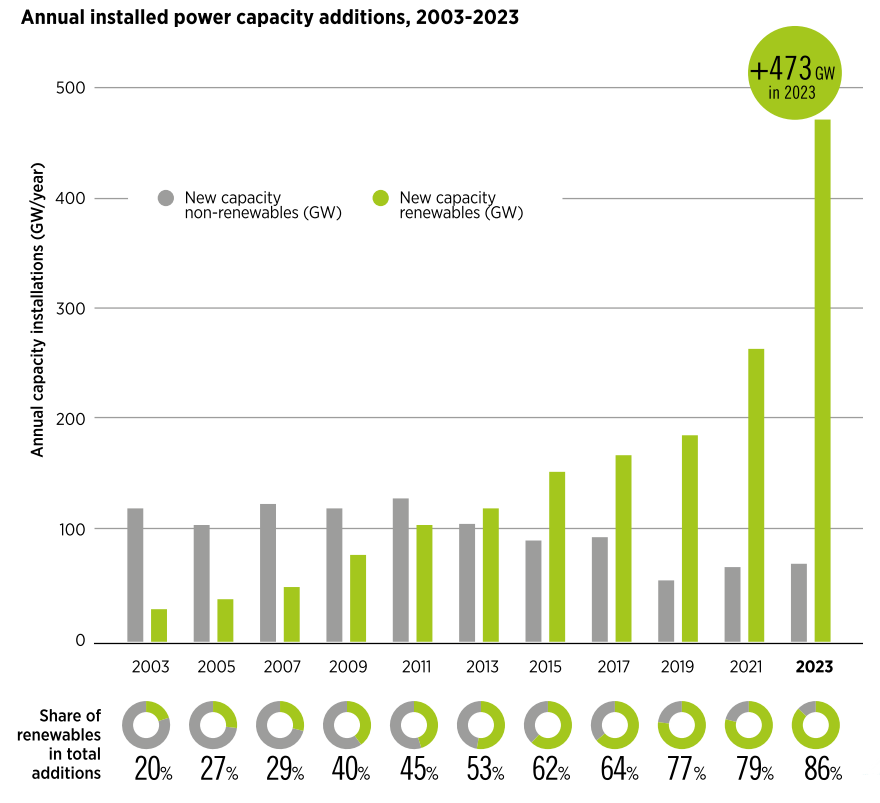

Eine Ursache für die Entwicklung ist die weltweite Zunahme der Nutzung erneuerbarer Energien in vielen Bereichen der Wirtschaft. Die International Renewable Energy Agency (IRENA) hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Dieser Bericht belegt den deutlich zunehmenden Anteil am Zubau erneuerbarer Energien weltweit. Im Jahr 2023 betrug der Anteil erneuerbarer Energien an den neu installierten Anlagen 86% – ein Zubau von 473 GW Leistung.

Zubau erneuerbarer Energien

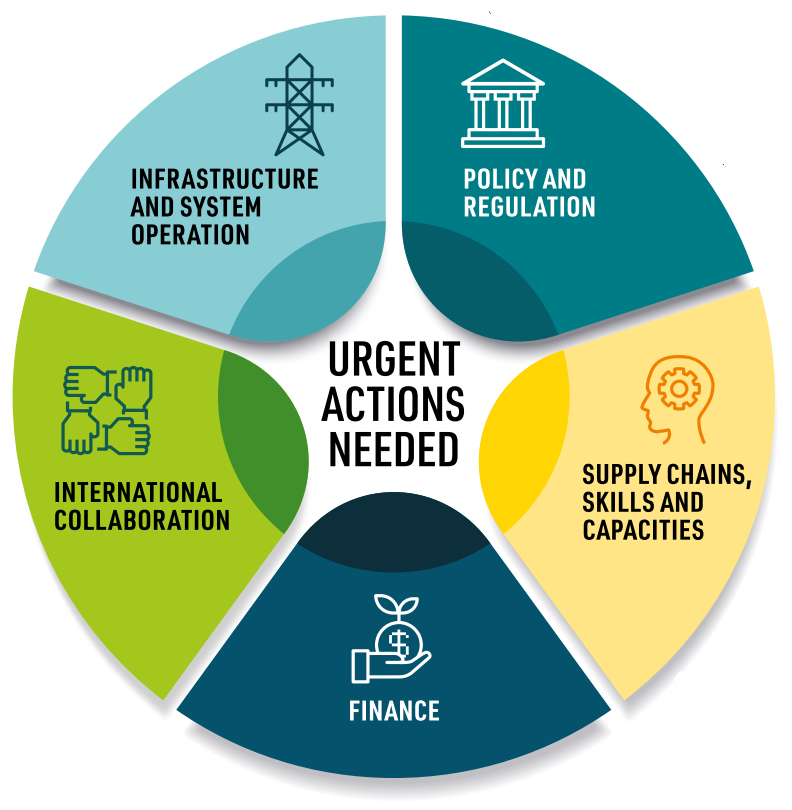

Diese Entwicklung könnte durchaus Zuversicht verbreiten bezüglich der Lösung der Probleme. Dem ist jedoch keineswegs so. Insbesondere reicht es auf keinen Fall aus, den großen Verzicht zu propagieren. In dem genannten Bericht der IRENA werden die Entwicklungen im Detail nachvollzogen und bezüglich des Zeitraums bis 2030 extrapoliert. Dabei zeigt sich, dass lediglich der Zubau von Photovoltaik-Anlagen auf dem erforderlichen Entwicklungspfad liegt, der zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels von Paris nötig ist. Erforderlich ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf verschiedenen Gebieten, um die Situation zu verbessern.

umfassende Aktionen erforderlich

Eine Trendwende ist aus der Stagnation des Erdüberlastungstags etwa Anfang August noch nicht eindeutig abzuleiten. Dennoch scheint diese Entwicklung nicht zufällig zu sein, sondern das Ergebnis vielfältiger geplanter Anstrengungen in verschiedensten Bereichen zu sein. Kommen wird eine Trendwende in der Zukunft mit Sicherheit. Die Frage ist nur ob „by design or by desaster“. Der Ressourcenverbrauch muss schnell und planvoll heruntergefahren werden. Ansonsten zwingen uns die planetaren Krisen und Konflikte auf chaotische Art und Weise dazu.