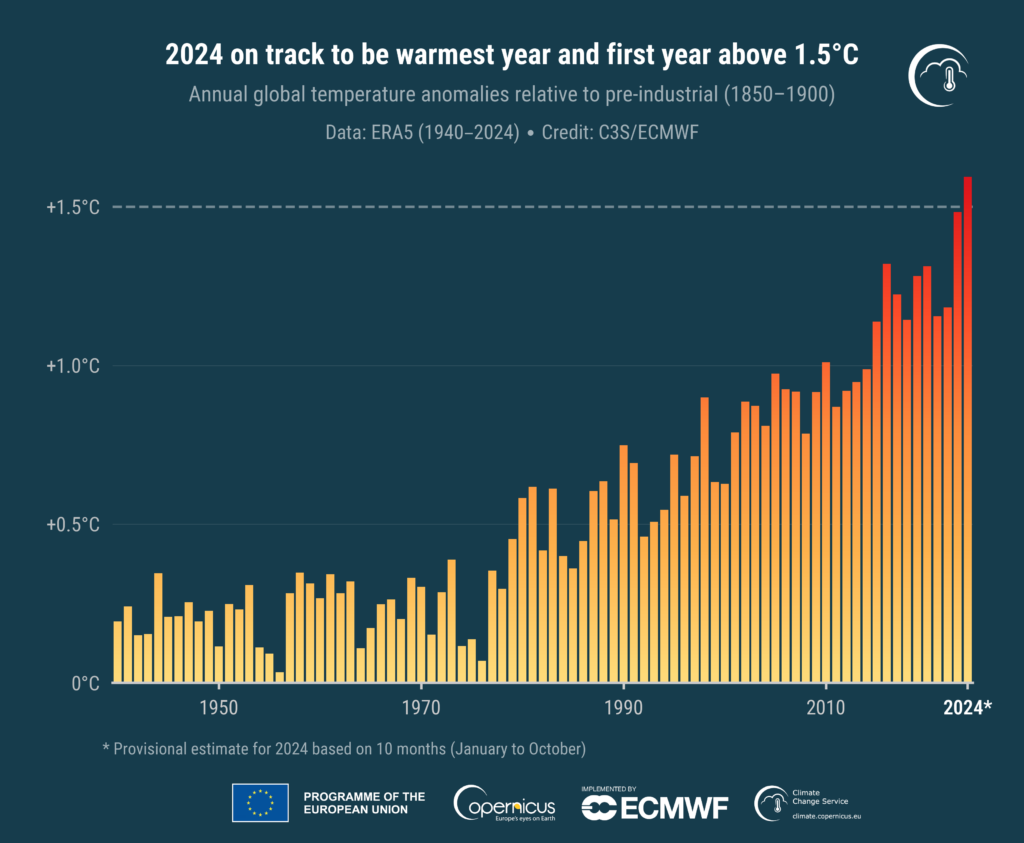

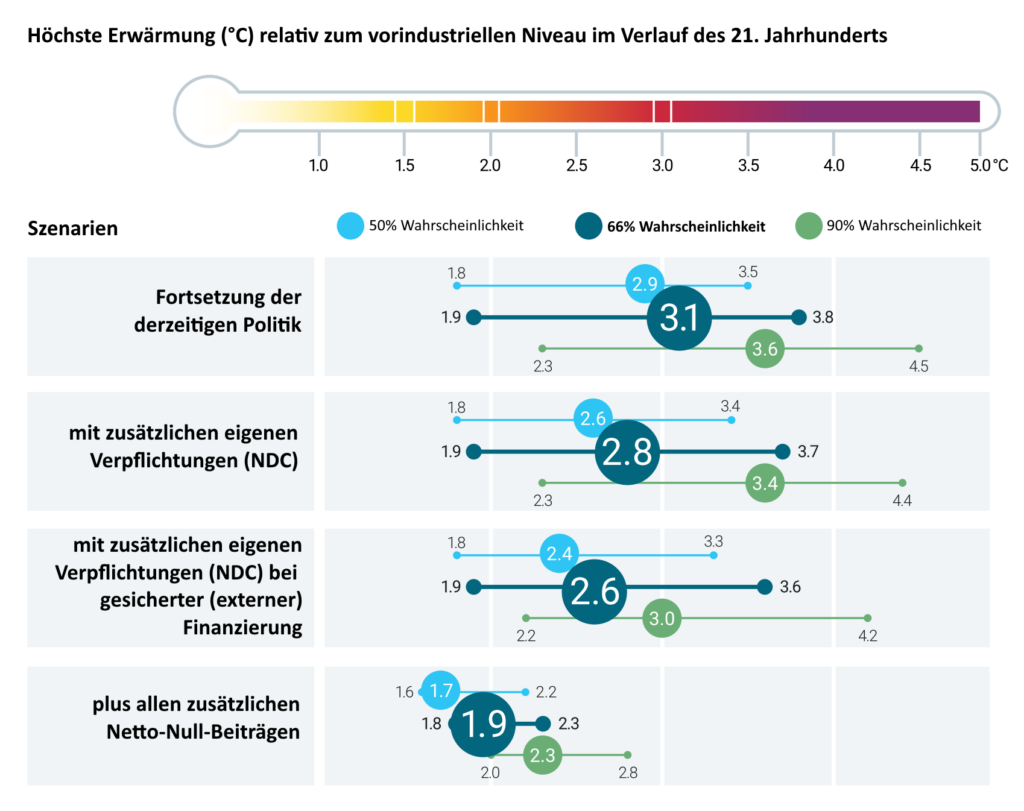

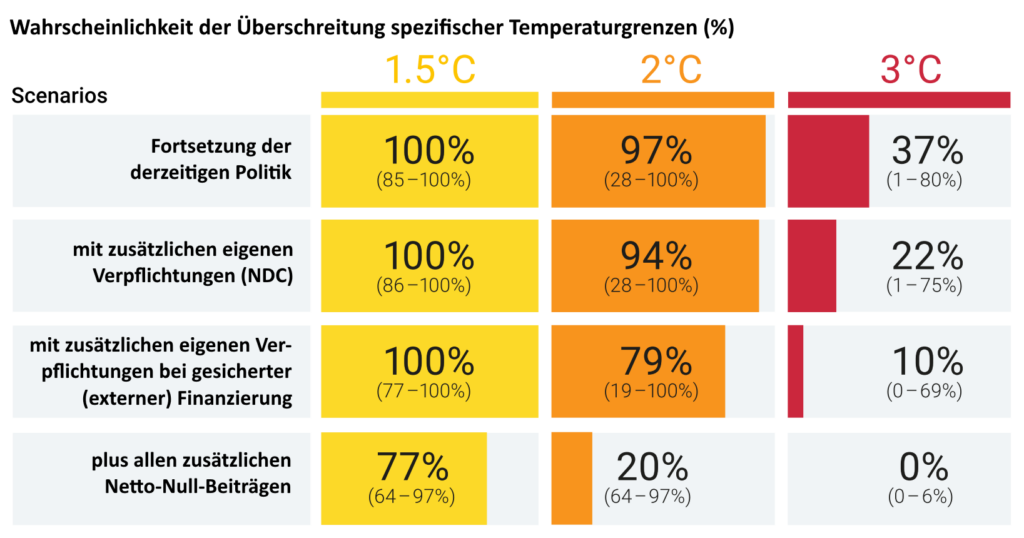

Die klimatische Lage spitzt sich zu. Wenn am Montag die Weltklimakonferenz COP 30 in Belem am Rande des Amazonas-Regenwalds beginnt, sind 10 Jahre seit dem Beschluss von Paris vergangen, die Klimaerwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses Ziel ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreichbar. Aktuell liegt die globale Mitteltemperatur im fünfjährigen Mittel bereits zwischen 1,3 und 1,4 Grad über dem vorindustriellen Niveau, wie aus den Daten von Copernicus hervorgeht, der Erdbeobachtungsagentur der EU.

In einem gemeinsamen Aufruf der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wird ausgeführt, dass sowohl die internationalen Ambitionen wie auch darüber hinaus deren Umsetzung völlig unzureichend sind um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Es besteht die Gefahr, dass bereits Mitte des Jahrhunderts die mittlere globale Temperatur um 2 bis 3 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen könnte.

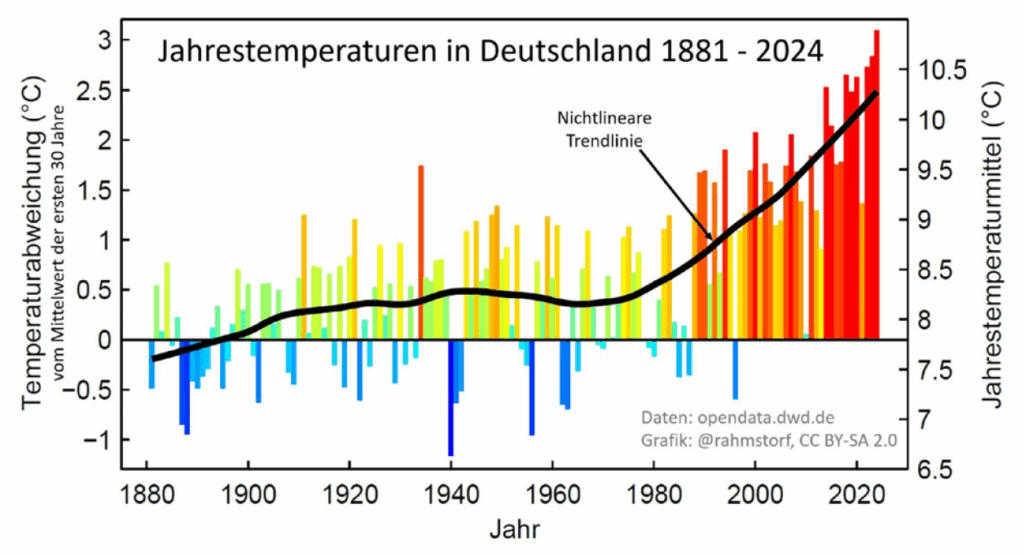

Jahrestemperaturen in Deutschland 1881- 2024 . Über die Zeit ist eine deutliche Zunahme der Temperatur hin zu höheren Temperaturen zu erkennen.

Jahrestemperaturen in Deutschland 1881- 2024 . Über die Zeit ist eine deutliche Zunahme der Temperatur hin zu höheren Temperaturen zu erkennen.

© Stefan Rahmstorf; Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst, CC BY-SA 2.0

![Das gemäßigte Klima der letzten 10 Jahrtausende hat die Voraussetzungen für die Entwicklung menschlicher Zivilisationen geschaffen. Die gegenwärtige Generation junger Menschen muss sich der Tatsache bewusst sein, dass sie möglicherweise das Ende dieser gemäßigten Umweltbedingungen mit all ihren Konsequenzen erleben wird. © DPG / Gehlen 2025 [IV]](https://p4f-jena.de/wp-content/uploads/2025/11/zivilisation-1024x616.png) Das gemäßigte Klima der letzten 10 Jahrtausende hat die Voraussetzungen für die Entwicklung menschlicher Zivilisationen geschaffen. Die gegenwärtige Generation junger Menschen muss sich der Tatsache bewusst sein, dass sie möglicherweise das Ende dieser gemäßigten Umweltbedingungen mit all ihren Konsequenzen erleben wird.

Das gemäßigte Klima der letzten 10 Jahrtausende hat die Voraussetzungen für die Entwicklung menschlicher Zivilisationen geschaffen. Die gegenwärtige Generation junger Menschen muss sich der Tatsache bewusst sein, dass sie möglicherweise das Ende dieser gemäßigten Umweltbedingungen mit all ihren Konsequenzen erleben wird.

© DPG / Gehlen 2025 [IV]

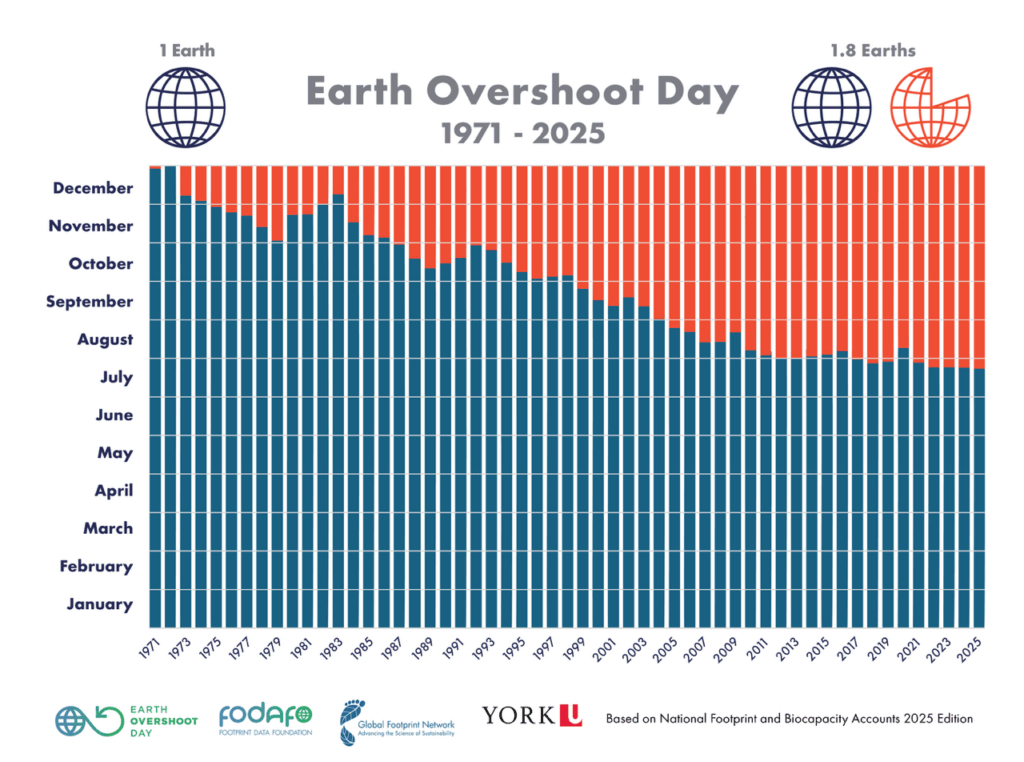

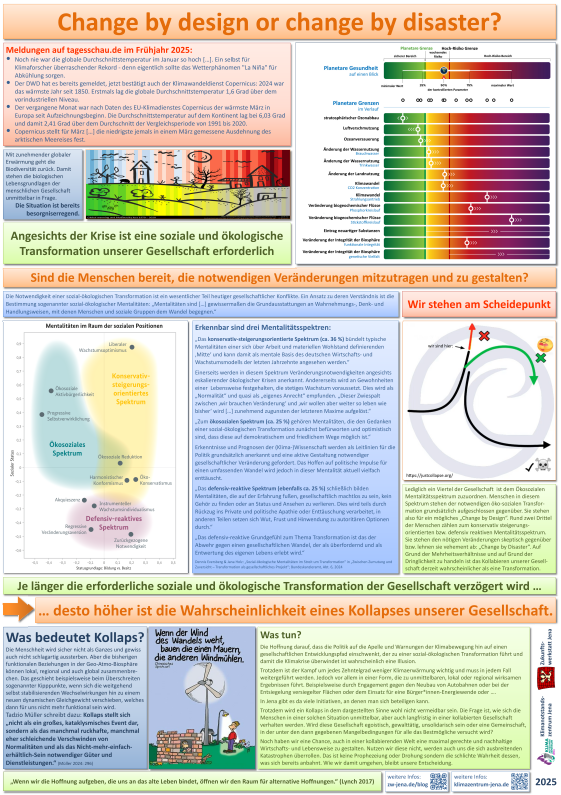

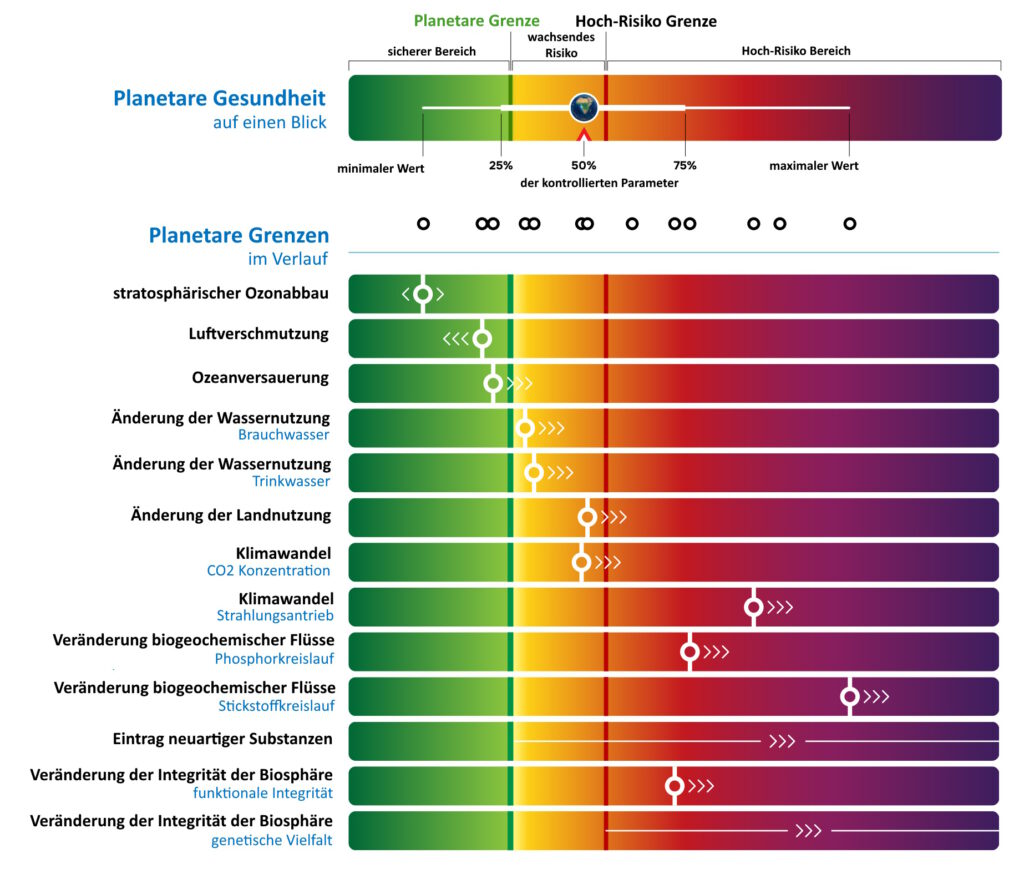

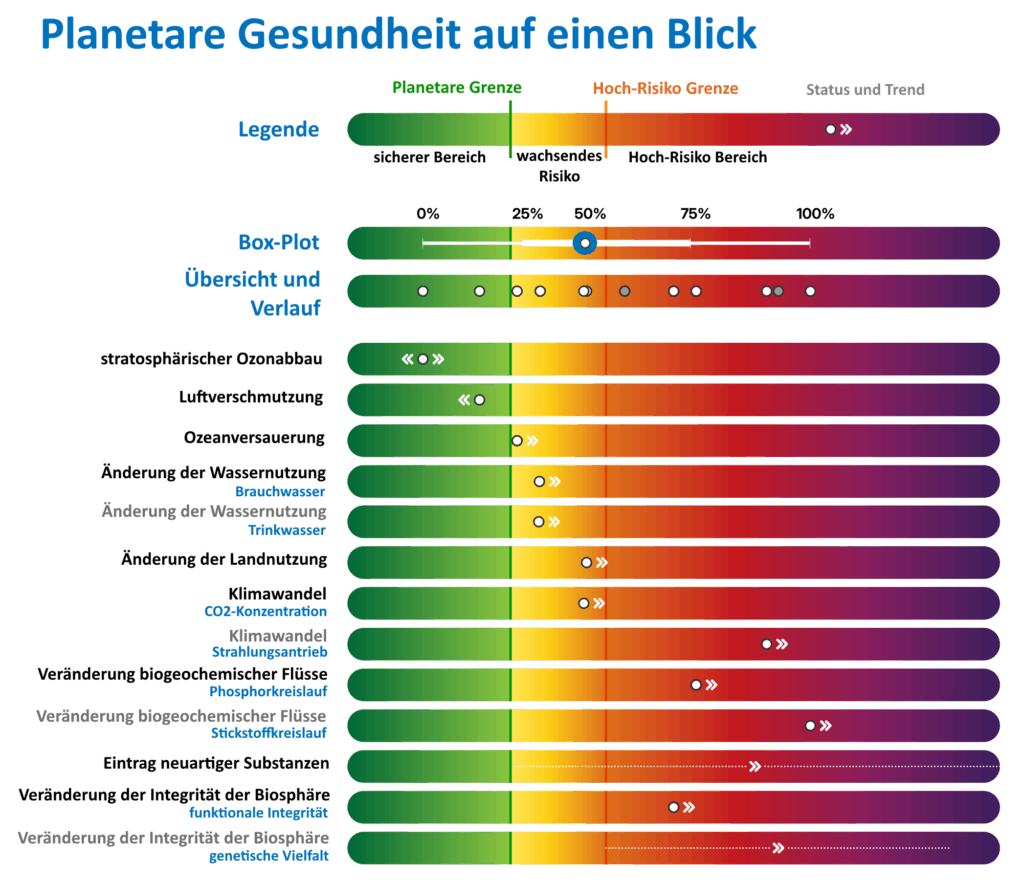

Inzwischen ist für jeden spürbar, dass sich unsere Natur gewandelt hat: Extreme Wetterereignisse, wie Stürme, Überschwemmungen, sintflutartige Regenfälle und die Gegensätze wie Dürren und Hitzewellen haben zugenommen. Inzwischen sind sieben von neun planetaren Überlastungsgrenzen überschritten.

Die steigenden Temperaturen führen derweil dazu, dass extreme Wetterereignisse wie Stürme, sintflutartige Regenfälle, Überschwemmungen, aber auch Dürren und Hitzewellen immer mehr zunehmen. Sogenannte Kipppunkte, an denen einzelne Teilsysteme der großen Klima- und Biosphärenmaschine unseres Planeten unwiederbringlich in einen anderen Zustand übergehen, kommen in greifbare Nähe. Die planetaren Belastungsgrenzen werden immer weiter überschritten.

Ende September wurde ein „planetarer Gesundheitscheck“ veröffentlicht. Johan Rockström, Direktor des PIK fasste darin zusammen:

„Mehr als drei Viertel der lebenswichtigen Erdsystem-Funktionen befinden sich nicht mehr im sicheren Bereich. Die Menschheit verlässt ihren sicheren Handlungsraum und erhöht so das Risiko, den Planeten zu destabilisieren“.

Betroffen sind nicht nur das Klima, sondern auch die Artenvielfalt, wichtige Nährstoffkreisläufe und die Versauerung der Ozeane, Letzteres eine Folge des steigenden CO2-Gehalts der Atmosphäre.

Planetare Gesundheit auf einen Blick

Planetare Gesundheit auf einen Blick

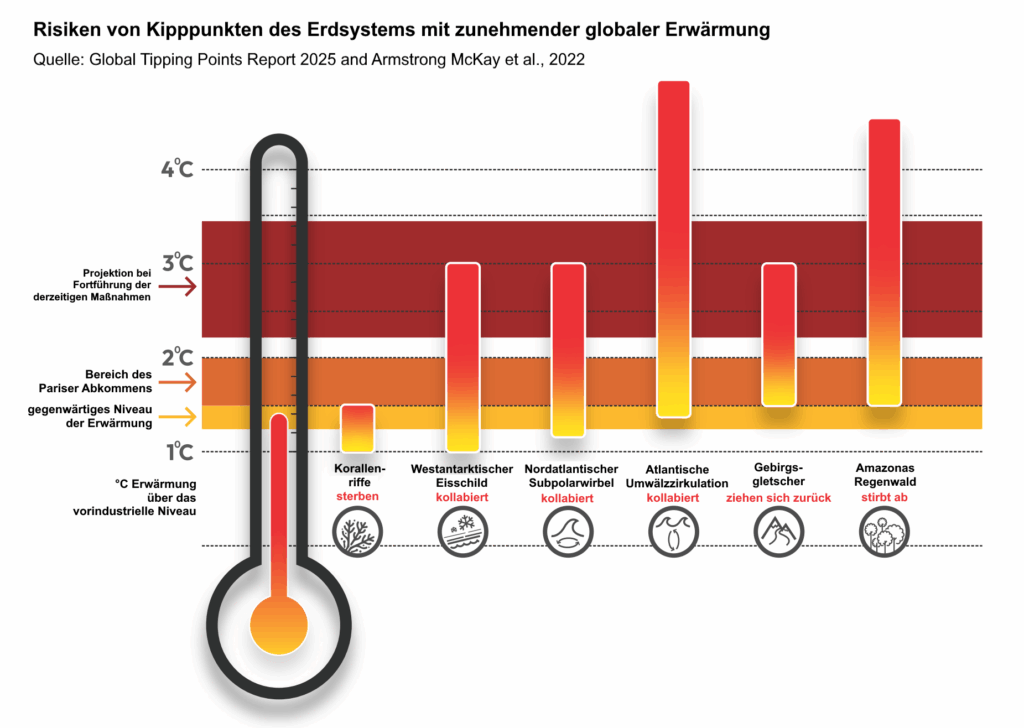

Mit der zunehmenden Erwärmung des Klimas steigt auch die Wahrscheinlichkeit, sogenannte Kipppunkte im Erdsystem zu überschreiten. Gemeint ist damit, dass bestimmte Erdsystemprozesse soweit aus dem bisherigen Gleichgewicht geraten, dass sie in ein neues, anderes Gleichgewicht kippen und nicht mehr in ihren vorherigen Zustand zurückkehren können. Die Veränderung ist irreversibel. Im Oktober wurde der „Global Tipping Points Report 2025“ veröffentlicht, der maßgeblich an der britischen Universität von Exeter erarbeitet wurde.

In diesem Bericht wird festgestellt, dass die Korallenriffe quasi unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehen. Es wird eingeschätzt, dass dies der erste erreichte Kipppunkt ist und die Korallenriffe endgültig zerstört sind. Korallen leben mit Algen in Symbiose. Wird das Wasser zu warm, verlassen die Algen ihre Korallen und diese verlieren damit ihre Nahrungsquelle. Über die Zeit und sterben die Korallen dann ab. Die Systemdienstleistung der Korallenriffe als Heimat vieler Fischarten fällt damit aus. Somit sind die dort lebenden Menschen unmittelbar mit betroffen: Fisch als Einkommen der Fischer und als Eiweißquelle für die Ernährung der Menschen in der Region steht nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Ebenso funktioniert der Küstenschutz durch die Korallenriffe nicht mehr.

In diesem Bericht wird festgestellt, dass die Korallenriffe quasi unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehen. Es wird eingeschätzt, dass dies der erste erreichte Kipppunkt ist und die Korallenriffe endgültig zerstört sind. Korallen leben mit Algen in Symbiose. Wird das Wasser zu warm, verlassen die Algen ihre Korallen und diese verlieren damit ihre Nahrungsquelle. Über die Zeit und sterben die Korallen dann ab. Die Systemdienstleistung der Korallenriffe als Heimat vieler Fischarten fällt damit aus. Somit sind die dort lebenden Menschen unmittelbar mit betroffen: Fisch als Einkommen der Fischer und als Eiweißquelle für die Ernährung der Menschen in der Region steht nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Ebenso funktioniert der Küstenschutz durch die Korallenriffe nicht mehr.

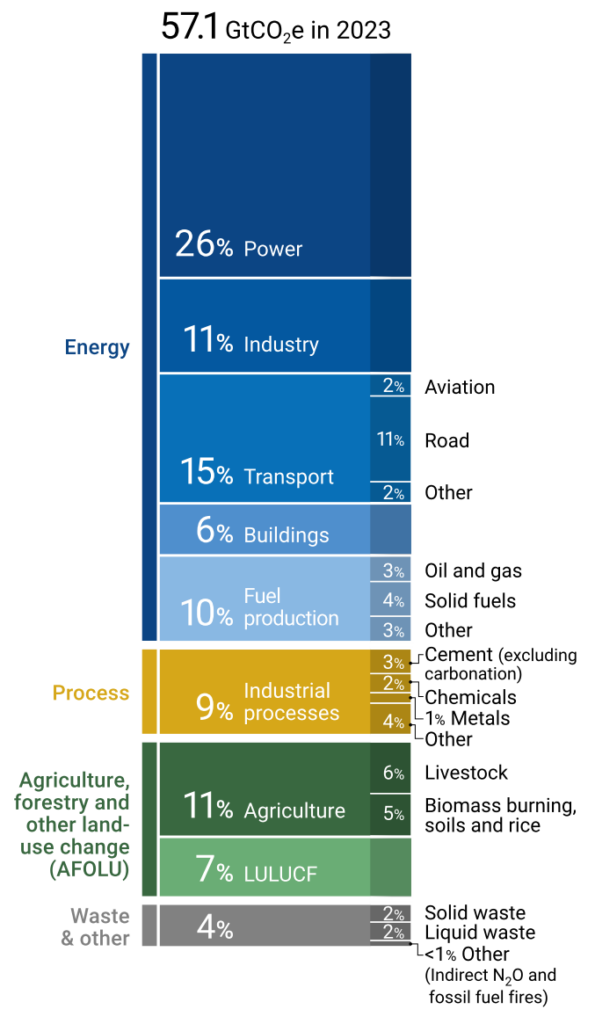

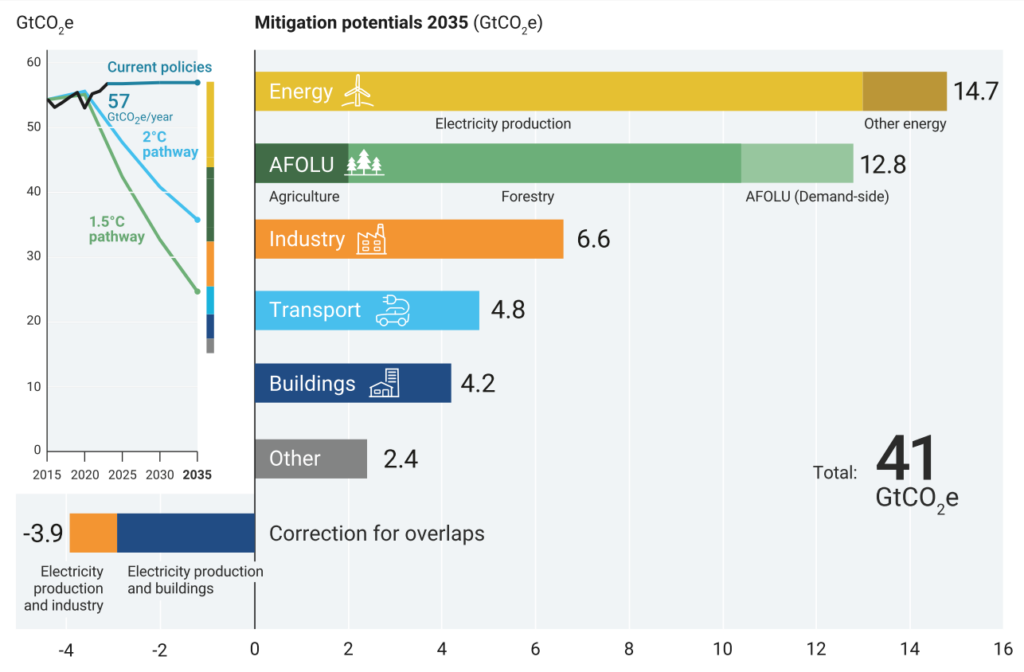

Tatsache ist, dass die nötige Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen um die Klimaziele von Paris zu erreichen, völlig unzureichend erfolgt ist. Nun meinen einige, man könne ja CO2 einfangen und im Untergrund speichern. Das Potential solcher Maßnahmen wird jedoch stark überschätzt. Im September erschien dazu im Fachjournal „nature“ ein Artikel der die Grenzen der Kohlenstoffspeicherung im Untergrund aufzeigt. Es wird festgestellt, dass ohne klare und drastische Reduktionsvorgaben für den Verbrauch von Kohle, Öl und Gas, die auch strikt einzuhalten sind, die Klimaziele nicht erreicht werden können. Abscheidungs- und Speicherverfahren für CO2 sind bestenfalls ergänzende Maßnahmen um die CO2-Konzentration wieder zu senken, wenn die Emissionen endlich drastisch zurückgefahren sein sollten.

Als Fazit kann an dieser Stelle stehen, dass der Kampf um jedes Zehntel Grad gehen muss, das an Klimaerwärmung vermieden werden kann. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Vertröstung auf technische Verfahren und Wirtschaftswachstum, um diese Verfahren breit anwenden zu können, wie Herr Merz im Vorfeld der COP30 in Brasilien ausführte, ist schlicht ein Irrweg.